1. Escolha um Pacote;

2. Faça um PIX com o valor do pacote escolhido. Chave aleatória 7224abec-9489-49cd-a7a7-

3. Envie o comprovante para o e-mail: cris.ensino23@gmail.com

Informe o pacote que você escolheu;

4. Receba os arquivos e links no seu e-mail.

Segundo o Dicionário Aulete, on-line, urupê é um "Fungo sapróbio da fam. das poliporáceas (Pycnoporus sanguineus), que se desenvolve sobre troncos caídos e cujo corpo de frutificação é semicircular, vermelho-alaranjado; ORELHA-DE-PAU".

|

O urupê é bastante comum em áreas úmidas e de vegetação abundante, como matas e bosques de regiões de clima tropical. Assumindo formato de orelha, ele cresce sobre o tronco de madeira, alimentando-se de matéria morta. Sua presença pode servir como um indicador de saúde, ou falta dela, no estado físico das árvores.

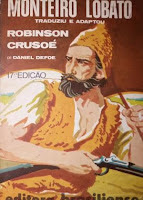

Embora tenha uma função biológica e, portanto, um papel a cumprir na natureza, o urupê se tornou conhecido e famoso no país, sem dúvida, após 23 de dezembro de 1914, quando Monteiro Lobato publicou um artigo, intitulado Urupês, nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo.

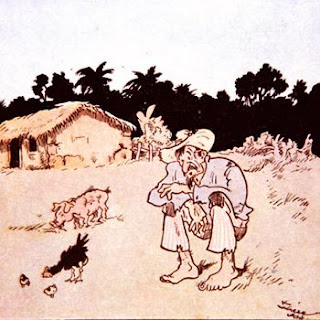

O texto tratava sobre o caboclo, uma das raças que compunham a nacionalidade brasileira que existia “a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé”[1]. A publicação causou alguma repercussão sendo inclusive reproduzida em outros periódicos assegurando notoriedade ao escritor paulista, além de reconhecimento no círculo cultural da elite de São Paulo. Em Urupês, Lobato, fugindo da tradição romântica e ufanista [2] do início do século XX, que sob pretexto do nacionalismo, idealizava o caboclo e seu estilo de vida, adota um viés realista, denunciando o estado de isolamento das populações sertanejas, abandonadas à própria sorte pelos bacharéis da república. Em tom caricatural, ele descreveu o Jeca Tatu, doente, racialmente incapaz de progresso, que vivia a vegetar de cócoras, e nesse aspecto compara, de modo mais evidente, o homem ao fungo. Tal como o urupê que nada produzia, pois alimentava-se da matéria que extraía da madeira, o Jeca não lavrava, não construía era o "sacerdote da Grande Lei do Menor Esforço", apenas sobrevivia, parasitando aqui e acolá, acocorava-se.

A ideia de escrever sobre esse personagem não surgiu num passe de mágica, ela foi resultado da experiência dos anos em que Lobato morou na fazenda Buquira, no Vale do Paraíba, deixada como herança do avô, onde pode observar os hábitos do povo do interior - os caipiras. A esse respeito, na medida em que as ideias iam surgindo elas "amadureciam, resultavam em contos maciços, carregados de sua revolta e, consequentemente, de críticas."[3]. O trabalho que marcou sua iniciativa de escrever sobre o homem do campo veio com a publicação de uma queixa no jornal, em 12 de novembro de 1914, Uma Velha Praga. Por meio dela, o autor denunciava a prática das queimadas imputando ao caboclo a autoria do delito, que devastava a natureza e trazia enormes prejuízos. Nesse texto, também utilizou o recurso da metáfora, comparando a ação do caboclo a do piolho. O parasita provocava a “pelada” no couro cabeludo, o caboclo era o “piolho da terra” que despojava o solo de sua cobertura natural com os incêndios.

Em correspondência enviada à Rangel, em 22 novembro de 1914, Lobato dava indícios do artigo que viria no jornal do mês seguinte: “Outro feto que já me dá pontapés no útero é a simbiose do caboclo e da terra, o caboclo considerado o mata-pau da terra: constritor e parasitário, aliado do sapé e da samambaia, um homem baldio – inadaptável à civilização.”[4].

Na carta, Lobato narra a relação parasitária estabelecida entre o homem e o meio, uma simbiose, que resultava na devastação da terra pelo "mata-pau". Assim, o caboclo, pintado nas linhas de Lobato, "é o urupê de pau podre que vegeta no sombrio da mata".[5] Nessa concepção, o Jeca era nocivo à natureza, pois ele colocava fogo na mata, arrancava a cobertura original do solo e destruía o húmus e os seus sais mineiras, aí estava, portanto, o culpado pelas desgraças locais!

Entretanto, esse pensamento não foi exclusivo do autor, ele era compartilhado pelas elites locais, senhores de terras e cafeicultores decadentes, insatisfeitos com os infortúnios econômicos que lhes abatiam, responsabilizavam os "jecas" pelo empobrecimento da região. Sendo assim, desconsideravam o processo histórico de ocupação das terras do Vale as quais, desde o final do século XIX, davam sinais de esgotamento devido a alguns fatores, como a monocultura predatória, a falta de investimentos em novas técnicas de cultivo, a ausência de mão de obra qualificada, e a instabilidade do mercado que fazia o preço do café flutuar. Enquanto essa região definhava, outra despontava, era o Oeste paulista, novo eixo agrário-exportador, onde havia a linha férrea, o imigrante europeu e a fértil terra roxa.

A ideia de escrever sobre esse personagem não surgiu num passe de mágica, ela foi resultado da experiência dos anos em que Lobato morou na fazenda Buquira, no Vale do Paraíba, deixada como herança do avô, onde pode observar os hábitos do povo do interior - os caipiras. A esse respeito, na medida em que as ideias iam surgindo elas "amadureciam, resultavam em contos maciços, carregados de sua revolta e, consequentemente, de críticas."[3]. O trabalho que marcou sua iniciativa de escrever sobre o homem do campo veio com a publicação de uma queixa no jornal, em 12 de novembro de 1914, Uma Velha Praga. Por meio dela, o autor denunciava a prática das queimadas imputando ao caboclo a autoria do delito, que devastava a natureza e trazia enormes prejuízos. Nesse texto, também utilizou o recurso da metáfora, comparando a ação do caboclo a do piolho. O parasita provocava a “pelada” no couro cabeludo, o caboclo era o “piolho da terra” que despojava o solo de sua cobertura natural com os incêndios.

Em correspondência enviada à Rangel, em 22 novembro de 1914, Lobato dava indícios do artigo que viria no jornal do mês seguinte: “Outro feto que já me dá pontapés no útero é a simbiose do caboclo e da terra, o caboclo considerado o mata-pau da terra: constritor e parasitário, aliado do sapé e da samambaia, um homem baldio – inadaptável à civilização.”[4].

Na carta, Lobato narra a relação parasitária estabelecida entre o homem e o meio, uma simbiose, que resultava na devastação da terra pelo "mata-pau". Assim, o caboclo, pintado nas linhas de Lobato, "é o urupê de pau podre que vegeta no sombrio da mata".[5] Nessa concepção, o Jeca era nocivo à natureza, pois ele colocava fogo na mata, arrancava a cobertura original do solo e destruía o húmus e os seus sais mineiras, aí estava, portanto, o culpado pelas desgraças locais!

Entretanto, esse pensamento não foi exclusivo do autor, ele era compartilhado pelas elites locais, senhores de terras e cafeicultores decadentes, insatisfeitos com os infortúnios econômicos que lhes abatiam, responsabilizavam os "jecas" pelo empobrecimento da região. Sendo assim, desconsideravam o processo histórico de ocupação das terras do Vale as quais, desde o final do século XIX, davam sinais de esgotamento devido a alguns fatores, como a monocultura predatória, a falta de investimentos em novas técnicas de cultivo, a ausência de mão de obra qualificada, e a instabilidade do mercado que fazia o preço do café flutuar. Enquanto essa região definhava, outra despontava, era o Oeste paulista, novo eixo agrário-exportador, onde havia a linha férrea, o imigrante europeu e a fértil terra roxa.

O emprego da palavra "Urupês" por Lobato, contudo, ocorreu pela primeira vez anos antes de publicar seu referido artigo. Quando ainda vivia em Areias, cidade do interior do estado paulista, atuava como Promotor público quando decidiu advogar por uma causa, "a primeira e única que se tem notícia de suas atividades como bacharel em Ciências Jurídicas."[6] Na causa, Lobato defendia uma firma, da qual o autor cobrava o pagamento de uma dívida. Foi no dia 18 de novembro de 1907, que no texto da defesa, Lobato utilizou a expressão urupê, vocábulo que lhe trará reconhecimento alguns anos mais tarde, nas razões da peça jurídica, alegando que "os absurdos (contidos nas acusações aos seus clientes) brotarão como urupês em pau podre, após um dia de chuva" [7]. Entretanto, o encontro de Lobato com essa espécie do reino fungi, provavelmente, se deu em sua infância, por volta dos cinco anos de idade, quando acompanhava o seu pai em caçadas na floresta. Seu biógrafo oficial narrou assim as impressões que a experiência causou em Lobato: "O sombrio da mata, aquêle frescor úmido, os troncos musguentos que lhe pareciam gigantescos, a cipoama enredada, o silêncio..." [8] (grifos nossos). Eis aí o primeiro contato de Lobato com a natureza, que deixou marcas profundas em sua alma tanto marcou sua obra, adulta e infantil. Mesmo quando adulto, Lobato deve ter continuado a se deparar com os urupês quando fazia incursões à Serra da Bocaina, para abater jacus, enquanto esgueirava-se entre o mato e os galhos seria possível observar a forma curiosa de uma "orelha" que crescia às custas da seiva de uma árvore. Tais encontros devem ter inspirado a metáfora e reforçado a ideia do autor de comparar a vida do campônio à daquele fungo em seus registros posteriores.

Depois de usá-la no seu texto de 1914, a expressão foi evocada pelo escritor novamente em 1918, dando nome ao seu primeiro livro de contos, editado pela Revista do Brasil. A ideia inicial do título era “Dez Mortes Trágicas”, mas o autor foi aconselhado pelo amigo Artur Neiva, médico sanitarista, a trocar-lhe o nome por Urupês. A obra se tornou uma campeã de vendas e, entre o ano de seu lançamento a 1925, esgotou 30 mil exemplares, popularizando ainda mais o autor e o seu célebre personagem - o Jeca.

|

| Capa de 1918, ilustrada por J. Wasth Rodrigues. |

O livro obteve grande repercussão, não só entre os letrados, mas também entre o meio político. No meio literário, vários escritores publicaram trabalhos questionando o "tipo" fixado pelo Jeca e criticando Lobato, acusando-o de antinacionalista [9]. Na esfera política, as reações também foram diversas e provocaram acalorados debates entre parlamentares. O deputado cearense Ildefonso Albano, por exemplo, criou o Mané Chique-Chique, que para ele era como uma "rocha viva da nacionalidade", o oposto do Jeca. No Sul, havia o Jeca Leão, figura descrita por Rocha Pombo "cheia de inúmeras virtudes e de nenhum defeito." [10] Até o oposicionista Rui Barbosa, na campanha presidencial de 1919, lançou mão da imagem do Jeca em um de seus discursos para atacar o modus operandi da república no seu trato com o povo interiorano [11]. O fato é que o personagem literário tornou-se um símbolo da nacionalidade na medida em que logrou êxito ao se contrapor à visão romântica da população sertaneja, oriunda de uma tradição ufanista que idealizava o caipira. Apesar do personagem literário ter sido originado de "um olhar patronal, desabafo do fazendeiro frustrado e insatisfeito, ou sendo uma sátira de intenção desmistifcadora, ou mesmo as duas coisas juntas, o Jeca tatu se constitui no registro hiperbólico, mas autêntico, de facetas do caipira que não deixavam de trazer sua verdade." (LEITE, 1996, p. 78). Sendo o Jeca uma construção caricatural, ela serviu para desmascarar e denunciar uma forma de vida negligenciada e com costumes considerados impróprios para setores de uma elite que anseava pela modernização do país e das relações de trabalho. Mesmo que, a princípio, a reflexão proporcionada por ela se detivesse apenas sobre a apresentação do problema, sem se preocupar as causas, isso será superado posteriormente, quando o seu criador irá repensar a personagem a partir da identificação dos motivos que lhe afligiam.

Desde a divulgação do artigo em 1914, o Jeca Tatu de Urupês, passou a representar toda uma população sertaneja, interiorana, e tornou-se uma bandeira do movimento em prol do saneamento das áreas rurais brasileiras, onde grassavam as doenças que impediam o progresso nacional. Se inicialmente o caboclo era visto como racialmente inapto para o trabalho e para o desenvolvimento, Lobato mudou sua concepção do sertanejo após ter contato com as prédicas médico-científicas, em 1916, resultado da campanha do saneamento do Brasil, que diagnosticou os brasileiros como um povo doente. Por isso, seu criador afirmou posteriormente que "o Jeca não é assim, está assim", referindo-se ao seu estado fúnebre. A medicina convencera Lobato de que o Jeca era incapaz não por sua origem racial mestiça, mas porque estava "provado que tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte." [12]

Desde a divulgação do artigo em 1914, o Jeca Tatu de Urupês, passou a representar toda uma população sertaneja, interiorana, e tornou-se uma bandeira do movimento em prol do saneamento das áreas rurais brasileiras, onde grassavam as doenças que impediam o progresso nacional. Se inicialmente o caboclo era visto como racialmente inapto para o trabalho e para o desenvolvimento, Lobato mudou sua concepção do sertanejo após ter contato com as prédicas médico-científicas, em 1916, resultado da campanha do saneamento do Brasil, que diagnosticou os brasileiros como um povo doente. Por isso, seu criador afirmou posteriormente que "o Jeca não é assim, está assim", referindo-se ao seu estado fúnebre. A medicina convencera Lobato de que o Jeca era incapaz não por sua origem racial mestiça, mas porque estava "provado que tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte." [12]

Constatado que o problema do povo era a doença, Lobato engajou-se na campanha sanitarista, principalmente, pela imprensa, tornando público um debate acadêmico - o saneamento rural. A partir daí, usou o Jeca que virou garoto propaganda de remédio, o tônico Fontoura, depois o personagem passou à cartilha para escolas e para crianças, na tentativa de modificar os maus hábitos dos brasileiros do campo, como por exemplo, o de andar descalço, deixando os pés desnudos em contato com a terra e vulneráveis à contaminação por bactérias.

|

Almanaque do Biotônico, 1935 (Ilustração: J.U.Campos). Site invivo. |

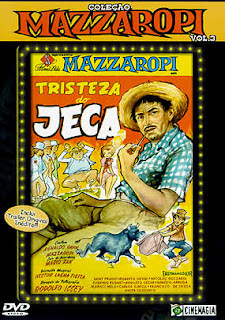

Em suma, o personagem foi transformado num instrumento de catecismo a favor do sanitarismo e do higienismo defendidos pelas elites médicas e intelectuais do país. A obra Urupês continuou a ser editada por muitos anos, reforçada, posteriormente, por produções no cinema e na televisão, o que contribuiu para cristalizar a figura do Jeca no imaginário das pessoas. Até os dias de hoje, o Jeca continua alimentando causos e estórias na cultura popular, fazendo parte de festejos e celebrações que ocorrem por todo o país, como as festas juninas, nas quais são realizadas o casamento do Jeca.

O personagem promoveu uma associação, de forma generalizada e talvez equivocada, entre a população rural e a ignorância e ao atraso, mas serviu para denunciar o abandono e o pouco caso dos governos com a saúde pública e os sertões do Brasil. Também alçou Monteiro Lobato a um patamar atingido por pouquíssimos escritores - a aceitação e preferência do público, além de garantir sua imortalidade na literatura nacional.

[1] LOBATO, MONTEIRO. Urupês. São Paulo: Globo, 2009. p. 169.

[2] Lobato acusava os autores românticos de idealizarem e desnaturalizarem o caboclo e o mundo rural, pois esses escritores escreviam da cidade e estavam afastados da realidade do homem do campo.

[3] GARCIA, Juliana Cristina. Monteiro Lobato: contista e editor. 2013. 150 p. Dissertação de mestrado – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Programa de Pós-Graduação em Literatura. Florianópolis, SC, 2013. p. 86.

[4] LOBATO, MONTEIRO. A barca de Gleyre. São Paulo: Globo, 2010. p. 293.

[2] Lobato acusava os autores românticos de idealizarem e desnaturalizarem o caboclo e o mundo rural, pois esses escritores escreviam da cidade e estavam afastados da realidade do homem do campo.

[3] GARCIA, Juliana Cristina. Monteiro Lobato: contista e editor. 2013. 150 p. Dissertação de mestrado – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Programa de Pós-Graduação em Literatura. Florianópolis, SC, 2013. p. 86.

[4] LOBATO, MONTEIRO. A barca de Gleyre. São Paulo: Globo, 2010. p. 293.

[5] CAVALHEIRO, EDGAR. Monteiro Lobato: vida e obra. São Paulo: Companhia Distribuidora de Livros. 1955, p. 177.

[6] Idem, p. 135.[7] idem. p. 136.

[8] idem, p. 18-19.

[9] É o caso d crítica do Sr. Leônidas Loiola, que escreveu "essa campanha sistemática de depreciação e ridículo do homem e das coisas do Brasil" (CAVALHEIRO, 1955, p. 207).

[9] É o caso d crítica do Sr. Leônidas Loiola, que escreveu "essa campanha sistemática de depreciação e ridículo do homem e das coisas do Brasil" (CAVALHEIRO, 1955, p. 207).

[10] idem, p. 211.

[11] “Senhores: Conheceis, porventura, o Jeca Tatu, dos Urupês, de Monteiro Lobato, o admirável escritor paulista? Tivestes, algum dia, ocasião de ver surgir, debaixo desse pincel de uma arte rara, na sua rudeza, aquele tipo de uma raça que, “entre as formadoras da nossa nacionalidade”, se perpetua, “a vegetar de cócoras, incapaz de evolução e impenetrável ao progresso”? Rui Barbosa. “A questão social e política no Brasil”, conferência pronunciada no Teatro Lírico do Rio de Janeiro a 20 de março de 1919. Campanha Presidencial. Obras completas de Rui Barbosa, Volume XLVI 919, Tomo I. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1956, p. 63.

[11] “Senhores: Conheceis, porventura, o Jeca Tatu, dos Urupês, de Monteiro Lobato, o admirável escritor paulista? Tivestes, algum dia, ocasião de ver surgir, debaixo desse pincel de uma arte rara, na sua rudeza, aquele tipo de uma raça que, “entre as formadoras da nossa nacionalidade”, se perpetua, “a vegetar de cócoras, incapaz de evolução e impenetrável ao progresso”? Rui Barbosa. “A questão social e política no Brasil”, conferência pronunciada no Teatro Lírico do Rio de Janeiro a 20 de março de 1919. Campanha Presidencial. Obras completas de Rui Barbosa, Volume XLVI 919, Tomo I. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1956, p. 63.

[12] Prefácio da Quarta edição de Urupês, 1918.