Este texto/resumo é resultado de diversas leituras que realizamos de livros sobre teoria e prática do ensino de História disponíveis na biblioteca da escola. Há rica bibliografia que pode auxiliar bastante professores de História, iniciantes e/ou veteranos e também estudantes que pretendem seguir a carreira do magistério a pretendem ter uma noção do fazer docente na atualidade.

Dessa forma, pretendemos contribuir para fornecer subsídios teóricos, práticos e metodológicos para nossos colegas leitores e interessados no assunto e, ao mesmo tempo, estudar temas basilares para o desenvolvimento de um bom trabalho em sala de aula.

- História, historiografia e o trabalho do historiador

A história é a ciência que estuda as ações do homem no tempo. Essa definição é do mestre francês Marc Bloch (1886-1944). Quaisquer processos políticos, econômicos, culturais e sociais, desde os tempos mais remotos até os dias recentes, são tomados como objetos de estudo pelos historiadores, que são os profissionais dedicados à pesquisa e à produção do conhecimento histórico.

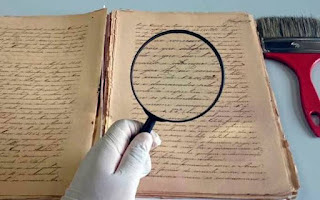

A produção histórica é chamada de historiografia. Para que ela aconteça é essencial que o pesquisador disponha de documentos, também conhecidos como fontes históricas. É a partir da investigação e análise das fontes que o historiador propõe perguntas, levanta hipóteses e busca respostas para compreender como se vivia no passado. Há vários tipos de fontes, segundo suas características. Vejamos mais a respeito delas no item a seguir.

Os documentos ou fontes históricas

No século XIX, quando a História foi estabelecida como uma ciência, os historiadores acreditavam que somente registros escritos, cuja autenticidade fosse confirmada, eram válidos para a historiografia. Esses documentos continham a verdade histórica e a função do pesquisador era, de certo modo, passiva frente a esses registros. Essa visão tradicional da História acreditava ainda que o historiador deveria selecionar e analisar o documento histórico de forma objetiva, isenta e com neutralidade. Tal concepção mudará radicalmente a partir da formação do grupo da Escola dos Annales, na França na primeira década do século XX.

Para os Annales, a Nova História resgataria o passado considerando problemas e demandas ligadas ao presente do historiador. Logo, a pretensa neutralidade do método tradicional ruiria, uma vez que as questões históricas suscitadas estavam conectadas com a realidade do próprio historiador impossibilitando a objetividade almejada pela História do século XIX.

A Nova História tem caráter interdisciplinar, ela é escrita em contato com outras ciências, como a arqueologia, a sociologia, a antropologia, a economia, a geografia entre outras. O conceito de documento ou fonte histórica foi ampliado e passaram à essa categoria quaisquer produtos resultantes das ações humanas em suas diversas formas.

Os principais tipos de fontes históricas são:

1. Fontes escritas: São os textos impressos, manuscritos, cartas, diários pessoais, jornais, revistas, escrituras de imóveis, documentos pessoais como Certidão de Nascimento e Documento de identidade.

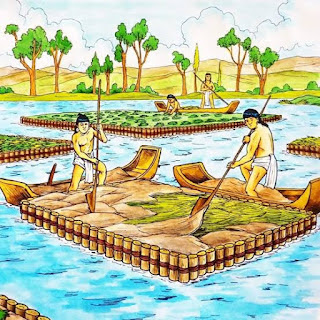

2. Bens materiais: São os objetos utilizados pelos homens no cotidiano, como as roupas, móveis, as construções, as peças de cerâmica, moedas, armas, brinquedos, ferramentas etc.

3. Bens imateriais: tratam-se de conhecimentos, técnicas e tradições que os homens possuem, tais como as festas populares, receitas culinárias, técnicas artesanais, cantigas de roda, expressões típicas de determinadas regiões, enfim, as mais diversas manifestações da cultura popular.

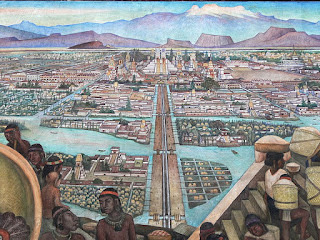

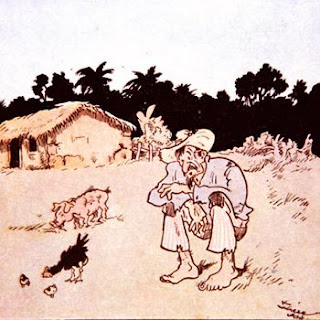

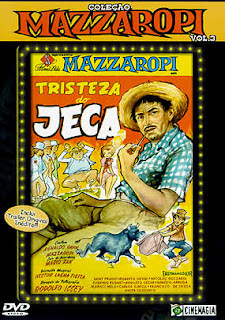

4. Sonoras, visuais ou audiovisuais: oferecem informações ao historiador através do registro da imagem e/ou do som, por exemplo, músicas, pinturas, fotografias e filmes.

5. Fontes orais: constituem-se nas entrevistas e depoimentos de pessoas sobre acontecimentos, modos de vida e vários aspectos da história que os depoentes vivenciaram.

- Cuidados com uso dos documentos na sala de aula

Os documentos, registros, vestígios históricos são imprescindíveis ao trabalho do historiador e também dos docentes. Porém, o uso dos documentos em sala de aula requer alguns cuidados.

A respeito do documento histórico Jacques le Goff nos ensina que ele é:

"... resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou continuou a viver talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio". (LE GOFF, 2003, p. 538).

O documento não pode ser tratado como algo neutro , que fala por si só ou como mero exemplo elucidativo de todo um período histórico. Ele não revela a verdade sobre o seu período histórico, pois expressa um ponto de vista de determinado grupo que o produziu.

O historiador precisa problematizar até o fato de ter tido acesso a certos registros históricos, pois em algum momento decidiram preservá-lo. Alguém, no passado, escolheu conservar certos registros, em detrimento de outros. O mesmo ocorre no presente, quando o historiador opta pelo assunto sobre o qual quer pesquisar, seleciona um a outro documento, pois não sendo um agente social neutro, tais escolhas, conscientes ou não, revelam as preferências pessoais.

Quando o professor escolhe um documento ele deixa de trabalhar com outros, por isso, há intencionalidade em sua ação pedagógica. Sendo um documento incapaz de revelar toda a verdade de sua época, o professor precisa estimular e incentivar um trabalho crítico com a fonte histórica. Nesse sentido, proponho questões para serem respondida pelos alunos, como:

. Por que será que as pessoas optaram pela preservação de tal documento? Qual intenção elas teriam nessa atitude?

. O que pretendiam transmitir à posteridade?

. O documento foi produzido por quem? Ele revela o ponto de vista de todos os grupos sociais ou apenas de certos grupos?

- Aprender e viver a História

A aprendizagem ocorre a todo instante e em qualquer lugar. Segundo Vygotsky, ela é resultado das relações humanas estabelecidas em diversos espaços sociais. A partir da interação entre as pessoas construímos e reconstruímos aspectos da cultura.

Entretanto, o papel da escola na construção e difusão dos saberes não pode ser menosprezado. De acordo com pesquisadores do ensino de História, a instituição escolar

...continua a ser um espaço de enorme importância para amplos setores da população que não possuem biblioteca, laboratório e computadores em casa - a maior parte da população... Além disso, a escola se mantém como local para convívio multidisciplinar em torno dos saberes, garantindo oportunidades para a exposição e a solução de dúvidas, assim como para a apresentação de conquistas alcançadas por professores e alunos. (SILVA; FONSECA, 2010, p.30).

O ensino de História atual não se limita a reproduzir o conhecimento produzido pelos historiadores e acadêmicos, consolidados em manuais didáticos. O trabalho do professor vai além da mera reprodução, junto com os alunos, o docente produz novos conhecimentos a partir da vivência e experiência de seus alunos e da comunidade, na qual a escola está inserida.

Nesse sentido, os trabalhos de história regional e local, além do resgate da memória, são ferramentas essenciais para a construção dos novos saberes envolvendo diversos agentes que assumem protagonismo na escrita da História.

- Estudar História para quê?

A disciplina História está inserida na base nacional curricular e tem como um de seus principais objetivos contribuir para a formação cidadã do indivíduo, visando sua atuação numa sociedade plural, que requer respeito, tolerância e convivência democrática.

Para que a formação significativa ocorra, não apenas na disciplina de História, mas em qualquer outra área do saber, é necessário uma pré-condição: o letramento.

De acordo com a professora Magda Soares, letramento "é o estado ou a condição cognitiva adquirida pelos indivíduos que lhes possibilita exercer práticas de leitura e escrita de acordo com as necessidades demandadas socialmente" (PORTO, SILVA, 2012, p.12).

Letramento em História: constrói estruturas mentais nos indivíduos que lhes possibilitam compreender situações sociais que demandam o domínio do conhecimento histórico. Mais do que acumular fatos objetivos, a consciência histórica permite ao aluno fazer uma leitura crítica da realidade que o cerca, como por exemplo, os eventos e as comemorações cívicas nacionais (proclamação da república, feriado de Tiradentes, abolição da escravatura, dia da Consciência Negra entre outros).

"O letramento em História possibilita ao sujeito estabelecer uma interação mental durante as leituras das narrativas históricas com o conhecimento histórico já acumulado estabelecendo, assim, uma orientação temporal e permitindo a construção de novos significados" (PORTO, SILVA, 2012, p. 14).

Assim, estudar a História permite ao aluno desenvolver uma consciência histórica, a qual passa a fazer parte de sua vida. Com esse mecanismo mental, ele consegue, a partir das experiências do passado humano, compreender o presente e pensar o futuro.

- Novas abordagens históricas e as mudanças no Ensino de História

Atualmente, o ensino de História se difere bastante da forma como a disciplina era ministrada até a década de 1980 nas escolas, quando se privilegiava a memorização de datas, fatos, grandes acontecimentos e o culto aos "heróis" nacionais.

Na França, a partir de 1929 quando teve início a revolução historiográfica da Escola dos Annales, a pesquisa em história tornou-se interdisciplinar, passou a dialogar com a sociologia, geografia, economia e outras áreas do conhecimento. Além disso, as fontes se diversificaram. Se no século XIX a Escola Positivista priorizava os registros escritos e documentos oficiais, os Annales lançaram mão de vasta gama documental, que incluía os costumes, as tradições orais, fontes iconográficas e quaisquer textos relacionados ao objeto de estudo. As fontes passaram a ser problematizadas, indagadas pelo historiador que buscava extrair delas hipóteses, explicações e respostas sobre o passado. A verdade das fontes oficiais passou a ser questionada e relativizada pelas diferentes versões e interpretações históricas.

Fernand Braudel (1902-1985), um dos historiadores dos Annales, introduziu na História definições importantes sobre o tempo histórico. O acontecimento é um fato de breve duração; Longa duração: diz respeito às práticas que se estendem na linha do tempo, como por exemplo, as formas de escravidão ou a influência do cristianismo no Ocidente; Média Duração: corresponde à conjuntura, trata-se de eventos que ocorrem na estrutura, como a Revolução Industrial na Inglaterra ou a Ditadura Militar no Brasil.

Na Itália, na década de 1980, surgiu a micro-história, a partir das iniciativas dos historiadores Carlo Ginzburg e Giovanni Levi. Essa vertente historiográfica trabalha com microcontextos, pessoas anônimas que na História Tradicional eram desprezadas. A micro-história valoriza o dia a dia das pessoas comuns, os pequenos acontecimentos, sem contudo se esquecer do contexto maior, a macro-história. A micro-história é marcada

...por uma delimitação temática extremamente específica no espaço e no tempo. Nessa escala reduzida de observação, o processo de pesquisa se faz por meio de uma exploração exaustiva das fontes, envolvendo, muitas vezes, uma descrição etnográfica e uma narrativa literária. (PORTO, SILVA, 2012, p. 26).

Amélia Porto e Marco Silva (2012, p. 26), realçam que a renovação na teoria e no método da pesquisa histórica repercutiram no Brasil com a produção de trabalhos inovadores, que vislumbraram a história das crianças, das mulheres, da feitiçaria, da cultura, do cotidiano, da literatura, dos trabalhadores e das habitações. Entre os historiadores brasileiros desse importante segmento historiográfico podemos citar Laura de Mello e Souza, Mary del Priore, Nicolau Sevcenko e Sidney Chalhoub.

A partir daí multiplicou-se nas instituições acadêmicas estudos de História Regional, pela qual se busca "conhecer as especificidades da formação de cada estado como as delimitações territoriais, as transformações políticas, econômicas, culturais e sociais no decorrer do tempo" (PORTO; SILVA, 2012, p. 29). A História Regional e a História local passaram a ser reconhecidas e ganharam mais espaço no ensino de História, pois embora os Parâmetros Curriculares Nacionais estabelecessem temas comuns para todo o país, reservou uma parte diversificada para ser trabalhada em cada rede de ensino dos estados e municípios. Essa possibilidade permite ao professor estudar com seus alunos a História Local, possibilitando ao educando compreender a formação política, econômica e social da localidade e, sob a orientação do professor, relacioná-los aos processos ocorridos num contexto maior, em nível nacional.

Gradativamente, as novas pesquisas históricas foram sendo incorporadas nos livros didáticos e vem contribuindo para a renovação do ensino e da prática docente na Educação Básica. Hoje, os livros didáticos trazem várias fontes, propõe atividades diferenciadas, como pesquisas na internet, visitas à museus, coleta de entrevistas e convidam os estudantes a identificar mudanças e permanências, comparando e relacionando aspectos da sociedade em que vivem com aquelas que são estudadas nas aulas.

- A formação integral do aluno

Os conteúdos escolares devem visar, além do ensino com propósitos acadêmicos, a formação integral do indivíduo. Tendo em vista esse objetivo, o pedagogo espanhol Antoni Zabala considera a existência de três aspectos ou conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais.

Os conteúdos conceituais tratam dos conceitos históricos que o indivíduo deve saber. Os procedimentais relacionam-se ao saber fazer, como a realização de pesquisas e a interpretação de textos e imagens. Atitudinais mostram como o aluno pode ser, agindo segundo valores importantes para o bom convívio social, como o respeito pela diversidade cultural, a tolerância, o diálogo e a defesa da justiça.

Portanto, o ensino deve estar atrelado ao desenvolvimento desses três conceitos, os quais são essenciais para o desenvolvimento intelectual e social do educando.

Avaliar, atualmente, vai muito além de verificar se o aluno é capaz de reproduzir oral ou textualmente as ideias e conceitos trabalhados na sala de aula.

A avaliação deve levar em consideração todo o processo de ensino-aprendizagem, com isso não pretendemos minimizar a importância das provas e testes tradicionais. Contudo, outros instrumentos avaliativos podem fazer parte do planejamento e da rotina do docente, tais como apresentação de trabalhos, produção de relatórios etc.

Em suma, a avaliação sendo processual deve ser vista como contínua e cumulativa. Seus resultados devem ter clareza para mostrar ao aluno o conhecimento consolidado e/ou que precisa ser trabalhado; ao professor ela possibilita autorreflexão sobre a prática docente. Aqui, cabem algumas indagações: os resultados obtidos pelos alunos estão dentro do esperado? O que eu posso fazer diferente? Estamos no caminho certo? Que estratégias de ensino devo adotar para tentar um resultado melhor?

Referências bibliográficas

CANO, Márcio Rogério de Oliveira (Coord.) ; ALMEIDA, V. L. ; SILVA, R. S. ; FONSECA, V. A.; CANO, Márcio Rogério de Oliveira. A reflexão e a prática no ensino de História. São Paulo: Blucher, 2012.

LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Unicamp, 2003.